2020年2月26日(水)に第9回 ミニ健康講座を開催しました。

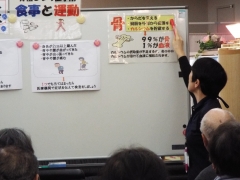

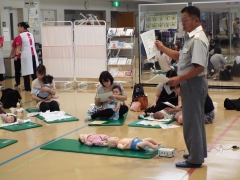

今回は臨床検査技師による「大腸がんスクリーニング検査について」の講話でした。

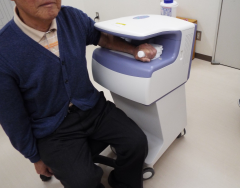

大腸がんスクリーニング検査には、便の中に血液が混ざっていないかを調べる「便潜血検査」などがあります。

便の採取方法によっても結果に違いがでてくる可能性もありますので、検査を受けられる際は正しい採取方法で

行ってみてください。

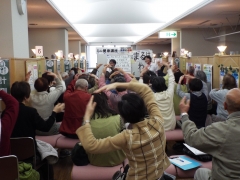

講座終了後に、当財団の健康ボランティア育成講座の卒業生を中心に結成された「まるけんクラブ」による

簡単な体操を10分間ほど行いました。

新型コロナウイルスによる感染の拡大を防ぐため、次回2020年3月25日(水)開催予定の

「閉講式&医師の講話」の講座を中止とさせていただきます。

皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

来年度のミニ健康講座は4月から開催予定となっていますので、日程等決まり次第お知らせいたします。

多数のご参加お待ちしております。